矯正歯科

矯正歯科

歯にブラケットと呼ばれる装置を取り付け、そこにワイヤーを通し、ワイヤーの力で歯を動かしていく治療です。装着したら簡単には外せません。食べ物が引っかかりやすく、歯磨きもしにくくなるため、今まで以上にホームケアや定期健診が必要になります。通院間隔は1ヶ月に1回です。

メリット

デメリット

歯にアタッチメントと呼ばれる凹凸を付け、透明なマウスピースで歯を動かしていく治療です。1日20時間以上の装着が必要になります。飲食時や歯磨き時以外は基本的に装着していただきます。1週間(2週間)ごとにマウスピースを変えていきます。状態にもよりますが、安定してきたら通院間隔は2〜3ヶ月に1回ほどになります。

メリット

デメリット

悪い歯並びや噛み合わせを修正するための治療です。また見た目の美しさだけでなく、今後の健康にも関係していきます。

出っ歯や受け口、デコボコの前歯などの歯列を矯正します。歯列矯正を行うと歯磨きがしやすくなり、むし歯や歯周病の予防が可能になります。またお口の健康が保たれるだけでなく、噛み合わせが良くなることで胃腸への負担を減らすこともできるので、体の健康にも繋がります。一般的には【歯並び】を治療すること、と思われがちですが、【噛み合わせ】を正しているのです。「歯並びを治したい」という目的は、見た目の改善が大きな要素を占めますが、矯正治療はそれ以上のメリットをもたらしてくれます。見栄えがきれいになることに加え、しっかり噛むことができるようになるため、食べ物の消化を効率的にしたり、歯みがきもきちんとできるようになるため、むし歯や歯周病にかかりにくくなったり、正しい発音でしゃべることができるようにもなります。顎関節症などで顎関節に問題がある場合も、矯正治療を行い噛み合わせを正すことで顎への負担が減り症状が改善される場合もございます。検討されているすべての方には丁寧にご説明をいたしますので、まずは一度ご相談ください。

矯正治療により歯を動かしていくと、大人の場合だと歯肉退縮の症状が出てくる場合があります。歯肉退縮とは、歯周病による炎症や矯正治療により歯が動くことで歯茎が下がり歯根が露出することを指します。歯根が露出することで神経が過敏になり、知覚過敏が起きる場合があります。その場合はしみる部位にコーティングを行ったり、別部位から歯茎の移植をして露出面を覆う等の処置を行います。

日本人は欧米人に比べて歯肉や歯槽骨(歯を支えている骨)が薄く、歯肉退縮が起こりやすいと言われています。矯正治療は骨の枠組み(ボーンハウジング)の中で歯を動かして最終的な歯(の根)の位置を歯槽骨の中におさめるのが良い為、マウスピース矯正では事前にCT画像を撮影してそのCT画像と矯正のシミュレーションデータを重ね合わせて治療を進めていくことで治療後の歯肉退縮のリスクを減らすことができます。このように当院では注意しながら矯正治療を進めていきます。

八重歯、乱ぐい歯(叢生:そうせい)

上顎(じょうがく)の糸切り歯(犬歯)が歯並びから飛び出している状態を八重歯(やえば)といい、歯並びが凸凹(でこぼこ)になっている状態を、乱ぐい歯といいます。これらは歯並びが悪い状態を指し、叢生(そうせい)とも呼ばれています。顎(あご)が小さいと歯が生える十分なスペースがないため、歯と歯が重なり合って、叢生が生じると考えられています。叢生は、歯みがきの時に歯ブラシが届きにくく、歯と歯の間に食べかすがたまり、むし歯や歯周病が起こりやすくなります。

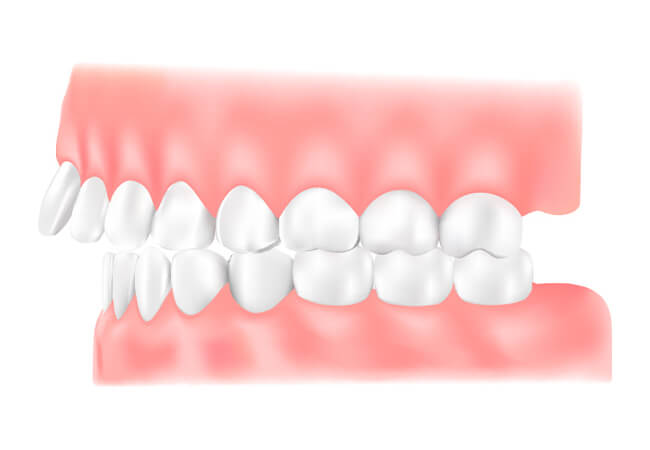

出っ歯(上顎前突:じょうがくぜんとつ)

上顎の前歯が前に傾斜していたり、歯が前に突き出していたりする状態で、一般的に「出っ歯」と呼ばれています。見た目の問題や発音障害が生じるほか、口をしっかり閉じられないことで、口呼吸が習慣となり、口腔内の乾燥によりむし歯や口臭が起こりやすくなります。また、顔のけがで前歯を折ったり、唇を切ったりしやすくなります。噛み合わせにより、下の前歯が上の前歯の裏側の歯ぐきを傷つけてしまうこともあります。

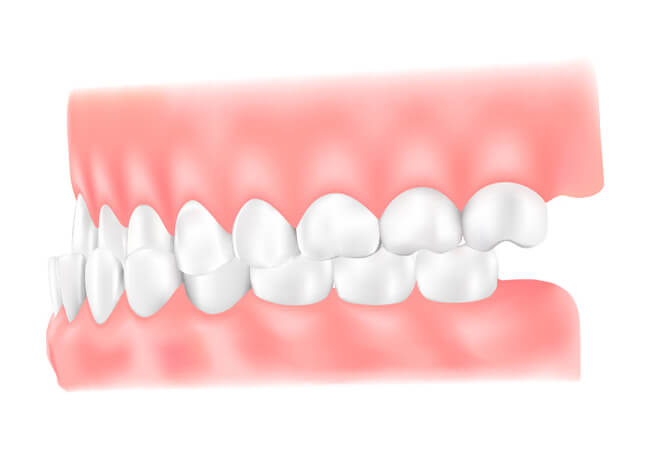

受け口(下顎前突:かがくぜんとつ)

下顎(かがく)が上顎より前に突き出ている状態のことで、噛み合わせが反対になるので「反対咬合」とも呼ばれています。上下の前歯の傾きに問題がある場合と、下顎が大き過ぎたり、上顎が小さ過ぎたりする場合とがあります。顎の大きさが原因の場合、顎の骨の成長の目途がつくまで、経過を追っていく必要があります。うまく噛めないという症状だけでなく、聞き取りにくい話し方(発音)になることも少なくありません。一般的な歯科矯正では、歯の移動によって治療を行いますが、骨格異常や噛み合わせのずれが大きい場合は、外科手術が検討されることもあります。

開咬(かいこう)

上下の前歯がきちんと咬み合わない状態のことをいいます。前歯で食べ物をうまく噛み切ることができないだけでなく、正しく発音ができなかったり、咀嚼(そしゃく)がうまくできなかったりということも特徴として挙げられます。小さな頃の指しゃぶりや舌で歯を押す舌癖、遺伝的な問題も原因といわれています。

すきっ歯(空隙歯列:くうげきしれつ)

歯と歯の間にすき間ができている状態で、口元を開いたときに目立つという見栄えの問題だけでなく、隙間に食べ物が挟まりやすくなったり、サ行やタ行が発音しにくくなったりします。小さなすき間であれば、比較的容易な処置で改善することができます。

TOP